Pränataldiagnostik ist ein schwieriges Thema. Nichtsdestoweniger eines, was die moderne Schwangere des 21. Jahrhunderts nun mal begleitet. Zumindest als Infomaterial, mitgegeben vom Gynäkologen. Und als ein Gewirr aus unterschiedlichen Optionen: Ja, nein, vielleicht, ein bisschen, nur dies, nicht jenes.

Mir wurde gleich am Anfang eine Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über Pränataldiagnostik mitgegeben. Tatsächlich schön neutral, nicht wertend, und informativ geschrieben. Was Pränataldiagnostik überhaupt bedeutet, welche Optionen und welche Hilfen es gibt, und was man sonst noch wissen sollte.

Erstmal Entwarnung … Oder?

Die meisten Kinder werden gesund geboren. Mit dieser „guten Nachricht“ fängt Infomaterial gerne an. Die Zahlen unterscheiden sich. Je nach Quelle höre und lese ich mal 97, mal 95, mal 93 Prozent. Ehrlich gesagt machen mir all diese Zahlen höllisch Angst. Wo ist da die gute Nachricht? 95 Prozent? Also fünf Prozent werden nicht gesund geboren? Das ist eins von 20 Kindern. Das ist meinem Gefühl nach ’ne verdammt hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn ich die Straße überqueren will und eine 1:20 Chance besteht, dass ich in einen Unfall verwickelt werde, gehe ich einen Umweg. Bei zehn Prozent bleibe ich vielleicht gleich daheim, Lieferdienste gibt es mittlerweile für Lebensmittel, Medikamente, Blumen, ja sogar für Frischfisch in Bayern.

Ist alles OK?

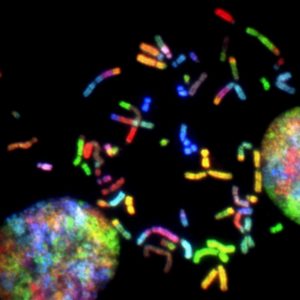

Einen kleinen Teil der Erkrankungen, Fehlbildungen und Behinderungen, mit denen ein Kind geboren wird, kann man bereits vor der Geburt erkennen. Die verschiedenen Tests, die beim Ungeborenen nach Hinweisen auf solche suchen, werden unter dem Überbegriff Pränataldiagnostik zusammengefasst.

Dazu gehören unter anderem das Ersttrimester-Screening, genetische Bluttests (NIPT) und invasive Methoden wie die Fruchtwasseruntersuchung. Auch der normale Ultraschall kann unter Umständen Auffälligkeiten erkennen; der Feinultraschall (Organscreening) im zweiten Trimester sucht noch gezielter nach Fehlbildungen.

Eine breite Palette an Entscheidungen

Ob im Internet oder im Bekanntenkreis, die Meinungen zu Pränataldiagnostik sind ein regenbogenbuntes Potpourri. Jemand entscheidet sich dafür, um Gewissheit zu haben, dass alles OK ist. Jemand entscheidet sich explizit dagegen, weil derjenige sein Kind so annehmen möchte, wie es ist.

Eine Freundin von mir will keinerlei Pränataldiagnostik, weil sie sich nicht fragen will, was die Risikozahlen, Wahrscheinlichkeiten, all die Berechnungen bedeuten, und sich für den Rest der Schwangerschaft Sorgen machen. Eine andere Freundin will Gewissheit, und sich im Fall der Fälle bestmöglich auf ein behindertes Kind vorbereiten zu können. Und für eine dritte Freundin steht fest, ein Kind mit Trisomie will sie auf keinen Fall.

Und wir?

Georg und ich sind, sagen wir mal, ein wenig philosophisch veranlagt. Das ist eine euphemistische Umschreibung dafür, dass wir uns gerne reden hören, uns selbst und einander. Wir quatschen gerne. Über Gott und die Welt, oft buchstäblich.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir Themen wie Behinderungen, Chromosomenabweichungen, Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungsrechte, Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik sowie moralische und ethische Aspekte dahinter schon lange durchdiskutiert hatten, noch ehe unser erstes Date vorbei war. Als ich schwanger wurde, war die Frage, ob wir uns für oder gegen Untersuchungen entscheiden, daher nach einer Planck-Zeit bereits beantwortet:

Ja. Das machen wir. Und wenn etwas Auffälliges dabei ist?

0 Kommentare zu “Das Recht auf Wissen und Nichtwissen: die Pränataldiagnostik”